- カットのタイミングが変?

- テロップ、これで見やすいのかな?

- BGMの音が大きすぎるかも…?

動画編集を始めたばかりの頃は、こんなモヤモヤを感じることも多いですよね!?

「やっと完成したのに、なんかパッとしない…」

その繰り返しで、気づけば何時間もパソコンの前で悩んでいるあなた!

そんな負のループから脱却するためには、多くの初心者がつまづく「落とし穴」を知って対策することで、劇的に改善できます!

そこで今回は、「動画編集初心者にありがちなつまずきから脱却する3つの対策」について各作業工程ごとにご紹介します。

これらのポイントを押さえれば、悩んでいた時間をグッと短縮し、自信を持って動画編集ができるようになりますよ!

\今セール開催中かも…?/

\どんな人? /

\ 私の使っている編集ソフト /

なぜかパッとしない!初心者にありがちな5つの落とし穴

- 一生懸命編集したのに、なぜか素人感が抜けない…

- わかりやすく説明しているのに、なぜか見づらい…

もし、そんな悩みを感じているなら、見落としがちな落とし穴にハマっているのかもしれません。

まずは、初心者がつまづきがちな落とし穴5つを1つずつ確認していきましょう。

カットが雑で「テンポが悪い」動画になっている

カットの質は、視聴者が最後まで見続けるかどうかを左右する重要なポイントです。

雑なカットをしてしまうと、

- 無駄なシーンが残って締まりがなくなる

- 会話のテンポが崩れて、視聴者が離脱する

- 映像の流れがぎこちなくなり、内容が伝わりにくい

といった動画の見づらさや退屈さにつながります。

カット編集では、「いかに視聴者にストレスを感じさせないか」を追求して作業することで、テンポの良い・見やすい動画になります。

テロップが多すぎて「情報がごちゃごちゃ」している

テロップの入れすぎは、視聴者がどこを見ればいいのかわからず、混乱させる原因になります。

例えば、以下の2つの画面の場合、どちらのテロップが見やすいですか?

右の方が、情報がまとまっていてわかりやすいですよね!

視聴者は、映像・音声・テロップの3つの情報を同時に処理しなければなりません。

テロップ入力では、「適切な情報量をわかりやすく伝えること」を常に意識することが重要です。

音量が不自然で「聞きづらい」

BGMや効果音の音量が不自然だと、視聴者にとってストレスの原因になります。

大きすぎるBGMは話の内容が聞き取りにくく、小さすぎると無音が続いて退屈に感じられます。

また、大きすぎる効果音は、うるさすぎて視聴者に不快感を与えかねません。

音量調整は、さほど難しくない作業で軽視されがちですが、適切な音量でないと視聴者の離脱につながってしまいます。

エフェクトの「やりすぎ」で映像がごちゃついている

エフェクトの多用は、映像がゴチャゴチャして見づらいと感じさせる原因になります。

- 内容に注目させられる

- メリハリをつける

- 動画に動きが生まれる

エフェクトには、上記のようなメリットがある反面、多用しすぎると、

- 肝心の内容が伝わらない

- 映像がゴチャつく

- エフェクトばかりに気を取られてしまう

といった印象に残らない動画になってしまいます。

エフェクトを使用する時は「視聴者への伝わりやすさ」を第一に考えて使うようにしましょう!

色味調整が不自然で「不快」な映像になっている

色味が不自然だと、映像が見づらかったり、不快に感じられやすくなります。

特に撮影環境によっては、素材となる動画が、

- ホワイトバランスのズレでオレンジがかった映像になっている

- 露光量が足りておらず全体的に暗い映像になっている

といった場合が結構あります。

視聴者は、無意識に肌の色や明るさのバランスに注目しているため、色味が崩れていると違和感を覚えやすくなります。

初心者にありがちなつまずきから脱却する3つの対策

見落としがちな5つの落とし穴は、対策すれば誰でも防げます!

ここでは、動画編集歴5年の私が作業する際に意識してやっている「3つの対策」を工程ごとにご紹介します。

具体的な方法を知ることで、初心者にありがちなつまづきからパッと脱却していきましょう!

カット編|「テンポが悪い」カットを防ぐ3つの対策

①リズムを意識する

視聴者は、映像の流れに「心地よいリズム」を無意識に感じています。

このリズムが崩れると、映像のつながりが不自然に見えたり、話の展開がうまく伝わらなかったりします。

- 「えーっと…」「んー…」といった迷い言葉や無意味な動作はカットする

- カットのタイミングを話の切れ目や無音のタイミングに合わせる

- BGMのビートや話のリズムに合わせてカットする

といったことを意識すると、自然と心地の良いリズムにカットできます。

また、短いカットを多用しすぎるのも要注意です!

カットが多すぎると、視聴者が情報についていけず「忙しない」と感じてしまいます。

不要な部分をカットした後、心地良いテンポになっているかを一度確認するようにしましょう!

②視線の動きを意識する

カットのタイミングは、視聴者の「視線の動き」に合わせると映像が自然に流れて見やすくなります。

視線が動くタイミングに合わせてカットを入れることで、視聴者は無意識に次のシーンを受け入れやすくなります。

- 人の動きや目線の方向に合わせてカットする

- 話し手が誘導した後に注目すべき映像を入れる

- 視線の移動が速い場合はトランジションも活用する

といった工夫をすることで、話の流れや展開がスムーズに伝わります。

③あえて無音を活かす

あえて「無音の間」を作ることで、重要なポイントが強調され、視聴者の集中力が高まります。

無音は、次に何かが起こるという期待感を生み出し、画面に集中しやすくなる効果があります。

- 話の切り替わりやオチの前に「1〜2秒の無音」を意図的に入れる

- ネガティブや強調したい部分はBGMをカットすると効果的

- 無音に加えて、動画をあえて静止画にするのもGood

のように、無音を活かして「次のシーンへの期待感」を生み出してみましょう!

テロップ入力編|「ごちゃごちゃテロップ」を防ぐ3つの対策

①「1秒=4文字」のルール

人が1秒間に認識できる文字数は、4〜5文字と言われています。

情報をしっかり伝えるためには、この「1秒4文字」のルールでテロップを入力しましょう。

また、視聴者にわかりやすくするために、

- 1行は18文字程度に収める

- 1文=1メッセージを意識する

- 長くなる情報は要約するかテロップを分ける

といった工夫をすると、文字が多すぎるストレスを減らすことができます。

②フォントを統一する

フォントの統一は、視聴者が情報をスムーズに理解するために重要です。

複数のフォントが混在していると、まとまりのない印象を与えてしまいます。

- タイトル・本文・補足など、役割ごとにフォントを統一する

- 強調したい部分は太字や色付きにする

- サイズを大きくするだけでも◎

上記のようなポイントを意識すると、全体がスッキリして見やすくなります。

③視認性を考えた配色にする

配色によっては、視認性が悪くなってテロップが読みにくくなる場合もあります。

例えば、以下のような配色の組み合わせは、読みにくいテロップの代表です。

また、色が派手すぎても画面が散らかって見えて、目が疲れてしまう原因になります。

- 色は2〜3色に抑える

- 強調したい部分にだけ鮮やかな色を使う

- 2色以上組み合わせる場合は視認性を考える

といった点に配慮すると、テロップの情報も伝わりやすくなりますよ!

BGM・効果音編| 「不自然な音量」を防ぐ3つの対策

①音量は一定に保つ

BGMが急に大きくなったり小さくなったり、音量に波があると視聴者は集中力が切れてしまいます。

音量を一定に保つために、

- トーク(音声):-6dB前後

- BGM:-26dB前後

- 効果音:-16〜-18dB前後

を目安に調整をすると聞きやすい動画になります。

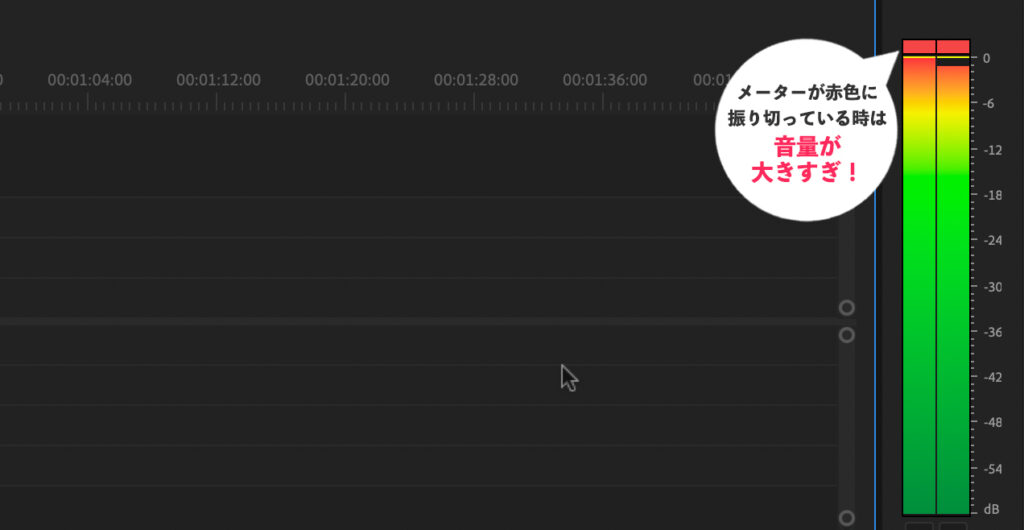

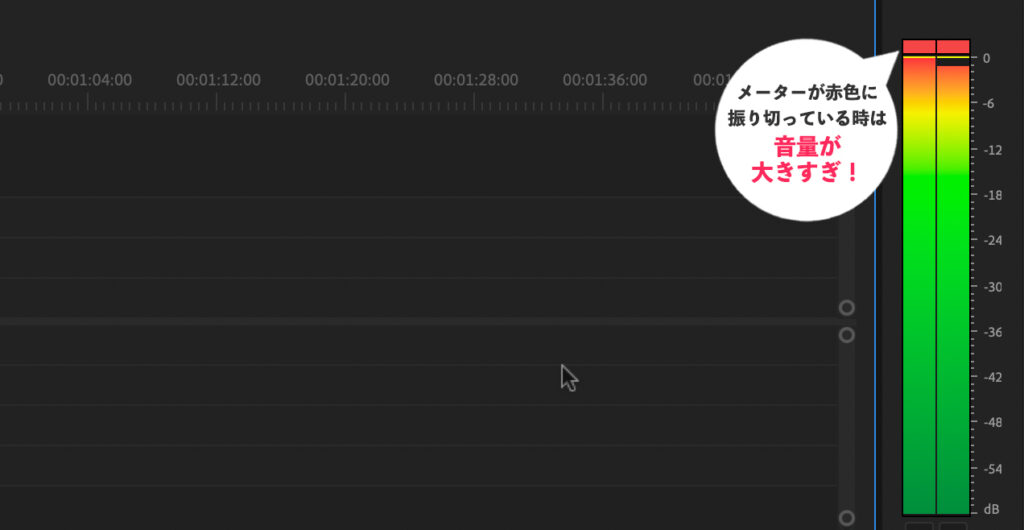

また、Premiere Proではオーディオメーターを活用すると、「うるさすぎ」を防ぐこともできます。

オーディオメーターが赤色に振り切っていたら「うるさすぎるサイン」です!

- オーディオトラックミキサーで調整する

- 「ダイナミック」エフェクトでリミッターをかける

などの対策をして調整しましょう。

②トークとBGMのバランスを取る

トークメインの動画では、BGMや効果音とのバランスも大事です。

視聴者は、映像と音声の両方に注意を向けているため、BGMや効果音が大きすぎると聞き取りづらさを感じてしまいます。

トークとの音量バランスを取る際には、

- トーク(音声)を基準にして調整する

- 波形を見ながら音声がBGMより波打っているか確認する

- 素材によっては目安よりも小さめにする

といった調整をするようにしましょう!

トークの邪魔にならず、心地の良いリズムを演出することで、より見やすい動画になりますよ!

③音量調整でメリハリをつける

BGMは場面に応じて強弱をつけることで、より印象的な動画に演出できます。

- 感情が高まるシーンはBGMを大きめにする

→「ワクワク感」や「感動」を引き出せる - 集中するシーンはBGMを小さくする

→視聴者の意識が映像やセリフに向きやすくする - ネガティブ・強調シーンはあえて無音にする

→臨場感が増し、印象づけることができる

上記のような使い分けをすることで、オーディオ面でもメリハリをつけることができます。

エフェクト編|「やりすぎ」を防ぐ3つの対策

①意図を持った使い方をする

エフェクトは意図的に使うことで、視聴者が内容に集中しやすくなります。

一方、多用しすぎると映像がうるさくなったり、素人っぽさが出てしまいがち。

特にショート動画では動きを入れたいあまりエフェクトを使いすぎると、視聴者がスクロールして離脱してしまう原因にもなります。

- 強調シーンにだけエフェクトを入れる

- 派手なアニメーションよりもシンプルなものを使う

- テロップの表示時間に合わせてエフェクトを選ぶ

(時には使わないのも正解◎)

上記のような使い分けをすることで、エフェクトも効果的になります!

②1カット1トランジション

トランジションを入れる時は、「1カット1トランジション」を意識しましょう。

映像全体に動きが加わるトランジションは、多用しすぎると見づらくなってしまいます。

1カットでトランジションを1つだけに抑えることで、映像がスムーズに流れ、視聴者は「自然な展開」として受け入れやすくなります。

また、「回転」や「ズーム」などの動きの激しいものよりも、「ディゾルブ」のような自然に切り替わるトランジションの方が、視聴者が映像の流れに集中しやすくなります。

カットとトランジションを上手く使い分けることで、自然な流れを意識した動画にしていきましょう!

③静と動を意識する

あえてエフェクトを入れないなど、「静と動」の使い分けも重要です。

また、エフェクトには動きをつけるものだけでなく、視覚的な変化だけをつけるものもあります。

例えば、

- モノクロ:映像を白黒にする

- モザイク:映像を見えにくくする

など。

エフェクトで動きをつけるのではなく、あえて動画を「静」の状態にすることで視聴者の注目を引くこともできますよ!

色味調整編|「不快」な映像になるのを防ぐ3つの対策

①ホワイトバランスを整える

撮影された動画が「なんだかオレンジがかっている」ことはよくあります。

こういった動画は暖かい印象を与えますが、あまりにオレンジ色が強いと古臭い印象になってしまいます。

また、室内で撮影した動画だと蛍光灯のせいか青白っぽさが残る場合も!

上記のようなホワイトバランスが崩れた動画は、

- 「WBセレクター」で白色を基準に調整する

- 色温度の数値を調整して整える

といった対策をすることで、自然な色合いにするようにしましょう。

②露光量とコントラストでハッキリさせる

素材として受け取った動画が「なんだか暗い」ということもよくあります。

動画全体が暗く沈んでいると、どんよりとした印象になってしまうので、「露光量」と「コントラスト」で調整をしましょう。

- 露光量:映像全体の明るさを調整するもの

- コントラスト:明るい部分と暗い部分の差を調整するもの

上記2つの項目を調整することで、被写体の表情や映像がハッキリ見えるようになり見やすくなります。

ただ、露光量の上げすぎには注意が必要です!

明るくしすぎると白飛びして、せっかく調整したのに見にくくなってしまうので、モニターで確認しながら調整するようにしましょう。

③トーンの調整でさらに見やすく

トーンの調整をすることで、動画を色味を整えてさらに見やすくなります。

特に室内で撮影された動画では、証明の位置によって部分的に白飛びしていたり、黒潰れしている場合があります。

- ハイライト:明るい部分のみを調整する

- シャドウ:暗い部分のみを調整する

- 白レベル:白色部分のみを調整する

- 黒レベル:黒色部分のみを調整する

上記を使いこなすことで、綺麗な色味に整えることができますよ!

スキルだけじゃない!初心者が挫折しないための3つの心得

編集スキルのつまずきだけでなく、初心者の中には焦りやプレッシャーを感じて挫折してしまう方も少なくありません。

しかし上記のような悩みは、新しい考え方や工夫を取り入れるだけで改善する場合もあります!

ここでは、初心者が挫折しないために意識したい「3つの心得」をご紹介したいと思います。

その①|「完璧」を求めず、まずは基本に忠実に

動画編集に慣れない初心者のうちは、「完璧」を求めるのではなく、基本を守ることを優先するのが成功のカギです。

「もっとクオリティを上げたい」「プロ並みにしたい」と思うあまり、細かい部分にこだわりすぎると、時間がかかるだけでなく、編集作業自体が苦痛になってしまいます。

- 視聴者が最後まで飽きずに見られるか?

- 各作業工程ごとに基本のルールはできているか?

に、まずは集中して編集をしていくようにしましょう!

その②|編集ソフトを使いこなして効率化

初心者がスキルを上げるためには、編集ソフトを使いこなして効率化を図ることも重要です。

Premiere Proでは、

- プロジェクトファイル

- テロップスタイル

- エフェクト

などをテンプレ化することができます。

また、ショートカットキーを使えば、カット編集やテロップ入力の時間を半分にまで短縮することも可能です。

実際に私が使っているショートカットキーを使った編集方法については、こちらのUdemy講座で解説しています!

ショートカットキーを使いこなせばどんどん作業スピードも上がります!

初心者の方は、今のうちからショートカットキーを使った編集を手に覚え込ませて爆速編集をしていきましょう。

その③|「小さな成功体験」を積み重ねる

初心者が挫折しないためには、「小さな成功体験」を積み重ねることも大切です。

- 前回よりカット編集が15分縮まった!

- 要約したテロップがわかりやすいと褒められた!

- 新しいエフェクトが使えるようになった!

1回で完璧な動画を作るのではなく、努力を積み重ねて一歩ずつ上達することが重要です。

最初から高い理想を持ちすぎると、挫折しやすくなってしまいます。

モチベーションを維持するためにも、「小さな成功」を積み重ねていきましょう!

まとめ

「やっと完成したのに、なんかパッとしない…」

そんな負のループから脱却するためには、初心者がつまずく「落とし穴」を知り、対策することが何より大事です!

そして「正しい方向に向かって努力すること」で、動画編集者として稼いでいくことができるようになります。

「今の編集スキルで本当に稼げるんだろうか…」

「編集スキルはあるんだけど、どうやって仕事を始めたらいいの?」

そんな悩みを抱えている状態から最速で0→1を達成する方法をUdemy講座では解説しています!

動画編集者としてのキャリアをスタートしたいと思っている方は、ぜひチェックしてみてください!